|

|

Dr.

CARL KRAUS, geboren 1959

in Sterzing, lebt als freier Kunsthis-

toriker in Innsbruck, tätig als Aus-stellungskurator

(zulezt u. a. "Friedrich Wasmann", Schloss Tirol

2006; "Alfons Walde", Turin 2006; "Auf den Spuren

von Maurice Denis. Symbolismus an den Grenzen des

Habsburger Reichs", Trient 2007), Autor, Gestalter

von Fern-sehdokumentationen und gerichtlich

beeideter Sachverständiger. |

Als

die vielbeachtete Wanderausstellung „Tiroler Künstler“ im

Sommer 1926 im Münchner Kunstverein ihren Abschluss fand,

stieß zu den bisherigen Ausstellern ein neuer Name hinzu:

Christian Hess. Neben Größen wie Egger-Lienz, Putz, Nikodem

und Walde konnte Hess, der erst zwei Jahre zuvor sein

Akademiestudium abgeschlossen hatte, freilich noch nicht

reüssieren. Wäre die Schau allerdings drei Jahre später

erfolgt, einer Zeit, in der der Maler bereits am Höhepunkt

seines Schaffens stand, hätte die Sache anders ausgesehen.

Aber da wäre Hess vermutlich nicht mehr sonderlich an der

Teilnahme einer Gemeinschaftsausstellung Tiroler Künstler,

die ihm großteils nicht auf der Höhe der Zeit erschienen,

interessiert gewesen.

Wie kein zweiter Zwischenkriegsmaler mit Tiroler Wurzeln war

Christian Hess international orientiert – biografisch

gesehen war München sein Mittelpunkt, seine zentrale

Inspirationsquelle Sizilien, die Schweiz ein weiterer

„Zufluchtsort“ – und seine Beziehungen während seiner

entscheidenden Schaffensjahre zum Kulturgeschehen in Tirol

waren praktisch nicht vorhanden. So wurde er dann auch, als

er 1940 in das mittlerweile zum „Gau“ mutierte Land seiner

Kindheit und Jugend zurückkehrte, mehr geduldet als

gefeiert. Nach dem Krieg wurden Werke „dieses

[inzwischen verstorbenen] koloristischen Talents“

noch einmal auf einer „Exportschau“ in München gezeigt. Dann

geriet der Maler wie zahlreiche andere Künstler der

„verlorenen Generation“ in völlige Vergessenheit.

Die Wiederentdeckung von Christian Hess erfolgte, von seiner

zweiten „Heimat“ Sizilien ausgehend, Mitte der 1970er Jahre.

Anlässlich seines dreißigsten Todestages stellte eine in

mehreren italienischen, deutschen und österreichischen

Städten gezeigte Gedächtnisschau erstmals sein Schaffen

umfassend vor. Zutage trat ein Künstler, „der die

europäische Kultur eingeatmet hat“, wie ihn der

Schriftsteller Leonardo Sciascia bezeichnete, einer auch,

der trotz oder gerade wegen der widrigen Zeitbedingungen ein

Werk von besonderer inhaltlicher und formaler Dichte schuf.

Kindheit, Schulzeit, Kriegsdienst

Tirol steht am Beginn und am Ende der Lebensgeschichte von

Christian Hess. Er wird am 24. Dezember 1895 als Sohn des

Dominicus und der Rosa Hess in Bozen geboren. Der

Vater

stammt aus Herlazhofen im Allgäu und arbeitet als

Kanzleibeamter, die Mutter kommt aus Oberösterreich. Zwei

Schwestern von Christian Hess sterben frühzeitig. Mit Emma,

der jüngsten, bleibt er hingegen sein Leben lang eng

verbunden. Sie ist es auch, die später mit großer Umsicht

seinen Nachlass betreuen wird.

1906 übersiedelt die Familie nach Innsbruck, wo Hess drei

Jahre später, nach dem Tod des Vaters, vom Gymnasium in die

Staatsgewerbeschule wechselt. Nach deren Abschluss 1913

absolviert er eine Lehre in der Tiroler Glasmalerei- und

Mosaikanstalt Mader, welche die ganze Welt mit ihren

dekorativen Produkten beliefert. Die weiteren beruflichen

Pläne werden zunächst durch den Kriegsausbruch verhindert.

Nachdem die Militärverwaltung seine Einberufung aufgrund der

familiären Verhältnisse zweimal aufschiebt, wird Hess 1916

doch zum Kriegsdienst eingezogen. Als deutscher Staatsbürger

einer bayerischen Pionierkompanie zugewiesen, kommt er an

die belgische und französische Front und nimmt u. a. an den

Schlachten bei Verdun, an der Somme und an der Aisne teil.

Von den Ungeheuerlichkeiten des modernen Massenkrieges ist

in seinen Skizzen und für das Heer gestalteten Postkarten

nichts zu spüren. Nie mehr werde er ein Gewehr in die Hand

nehmen, schreibt er aber später, – außer gegen Hitler (Brief

an die Schwester, Jahreswechsel 1934/35).

Akademiestudium in München

Im

Jänner 1919 nimmt Christian Hess sein Akademiestudium in

München auf, in einer Phase, in der die Stadt tiefgreifenden

gesellschaftspolitischen Spannungen unterworfen ist

(Revolution von 1918/19, Putschversuch

Hitlers

1923). Die folgenden stabileren Jahre bis zum Ausbruch der

Weltwirtschaftskrise 1929 sind dementsprechend kurz. Auch in

der Kunst gelten in München nicht die Zwanziger Jahre,

sondern jene von 1900 bis 1910 – mit dem „Blauen Reiter“ als

Kulminationspunkt – als das eigentliche „goldene“ Jahrzehnt

in diesem Jahrhundert. Franz Marc und August Macke sind wie

unzählige andere im Krieg gefallen, und Wassilij Kandinsky

kehrt nach 1918 nicht mehr nach München zurück, sondern

übersiedelt an das Bauhaus in Weimar bzw. Dessau. Die Neue

Sachlichkeit wiederum, die mit ihrem kühl-distanzierten

Blick auf die Wirklichkeit zu dem künstlerischen Ausdruck

der Zeit wird, besitzt in München zwar ein breites Forum,

mehrere ihrer Hauptvertreter, wie Alexander Kanoldt oder

Heinrich Maria Davringhausen, verlassen aber bald die Stadt

(und die wichtigsten, betont sozialkritischen neusachlichen

Maler, George Grosz und Otto Dix, arbeiten in Berlin und

Dresden).

Nichtsdestotrotz bietet die Kunststadt München um 1920 ein

vielfältiges Bild verschiedenster Strömungen, wobei

grundsätzlich das Pendel nach dem stürmischen Aufbruch zu

Jahrhundertbeginn nun mehr in Richtung Rückkehr zur

Tradition und zum Dinglichen ausschlägt. Die Akademie

versteht sich hingegen per definitionem eher als konservativ

und die meisten Professoren vertreten bestenfalls eine

gemäßigte Moderne, so auch der Leiter für Monumentalmalerei

Carl Johann Becker-Gundahl (1856–1925), in dessen Klasse

Hess eintritt. Zunächst zeittypischen, formal der

Freilichtmalerei verpflichteten „Armeleute“-Themen

zugewandt, tat sich Becker-Gundahl später vor allem durch

seine kirchlichen Wandbilder hervor, deren strenge

Stilisierung nach 1910 zuweilen expressiven Ansätzen weicht.

Für Hess und auch seine Mitschüler, zu denen u. a. die

späterhin bekannten Jean Egger (1918–22 bei Becker-Gundahl)

und Sergius Pauser (1920–24) zählen, bedeutet das

Akademiestudium eine erste Basis, mehr nicht. So verbindet

sich in seinem Frühwerk einerseits die unbefangene

Natursicht der Freilichtmalerei mit einer

gestisch-expressiven Auffassung, andererseits mit der

strengen Kompositionsweise Cézannes. Hess’ spezifische

Begabung für farbige Werte wird dabei bereits jetzt

deutlich: „Die Landschaftsaquarelle von Ch. Hess könnten

sich trotz ihrer Jugend schon in der Aquarell-Ausstellung

der Neuen Sezession sehen lassen“, schreibt ein

Rezensent anlässlich der ersten Präsentation des Malers in

München im März 1920. „Eine stille, heiße Liebe für die

Natur atmet aus ihnen und ein ungemein entwickelter

koloristischer Sinn.“ Das Kopieren nach Alten Meistern

wie Tizian, Veronese und Velasquez, mit dem er seine

wirtschaftliche Situation aufbessert, mag für ihn

diesbezüglich durchaus förderlich gewesen sein.

Schlüsselerlebnis Sizilien

Im

Frühjahr 1925 reist Hess erstmals nach Italien. Die erste

Station führt ihn nach Florenz, wo er in den Uffizien und im

Palazzo Pitti wiederum Gemälde der Alten Meistern kopiert.

Mit großen Erwartungen bricht er dann weiter nach Messina

auf, denn seine jüngere Schwester Emma, die seit kurzem in

der sizilianischen Hafenstadt verheiratet ist, hatte ihm

begeisterte Briefe von dort geschrieben. Und sie hatte ihm

nicht zuviel versprochen. Schon die ersten Eindrücke in

Sizilien erschließen dem Maler eine völlig neue Welt: mit

ihren in alten Traditionen eingebetteten Menschen, mit der

von antiken Mythen durchpulsten Landschaft, mit dem

unvergleichlichen mediterranen Licht. Dies sei das Paradies,

schreibt Hess seinen Künstlerfreunden nach Deutschland, und

wenngleich er nur langsam Äquivalente für sein

künstlerisches Erleben findet, weiß er, dass ihn dieses Land

nicht mehr loslassen wird. Auf Malexkursionen in die

Umgebung von Messina, nach Taormina, Monreale, Palermo und

die

antiken Stätten von Selinunt, Syrakus und Agrigent findet er

immer neue Impulse für sein Schaffen, fernab jedoch des dem

Pittoresken zugewandten touristischen Blickes. Damit reiht

sich Hess in eine lange Reihe deutscher Maler ein, die seit

dem frühen 19. Jahrhundert in Sizilien der „Harmonie von

Himmel, Meer und Erde“ (Johann Wolfgang von Goethe)

nachspürten.

Bereits im Dezember 1926 reist Christian Hess erneut nach

Messina, diesmal mit seiner langjährigen Lebensgefährtin,

der bekannten Münchner Sängerin Marya Neitzel. Im Herbst

1927 kommt der Maler wieder allein nach Sizilien, um hier

für mehrere Monate zu arbeiten. Nachdem er die Villa der

Industriellenfamilie Mayer in Wismar/Mecklenburg mit

sizilianisch inspirierten Wandbildern ausgestaltet hat,

kündigt er der Schwester im Sommer 1928 seinen nächsten

Aufenthalt hat an:

„Bestimmt fahre ich nach Girgenti u. Palermo.

Es wird fabelhaft! Also meine vielgeliebte -gesuchte

Badehose – va bene – sie wird noch passen. Certo. Ich bin

viel sicherer geworden in allem und werde mehr zuwege

bringen als das letzte Mal. Ich bin arbeitsfroh und lustig!

Sempre allegro! Freu mich schon auf das gute ital. Essen,

der Wirtshausfraß hier (jeden Abend Tiroler Gröstl für 30

Pfennig) behagt mir nicht.“

Als nach weiteren

Sommeraufenthalten 1929 und 1930 die Schwester ihre

Übersiedlung in einen anderen Ortsteil Messinas ankündigt,

schreibt der Maler voller Wehmut:

„Da du nun vielleicht doch die Wohnung auflöst, ist

einerseits ja sehr schade – d. h. meinetwegen, weil ich die

Terrazza so liebe und den schönen Blick aufs Meer u. nicht

zum Wenigstens, daß so viele schöne Erinnerungen an dort

verbrachte Stunden daranhängen. Ich wünsche Dir wahrhaftig

eine Villa, mit dem größten Komfort d. h. ein richtiges WC

mit echter Wasserspülung u. Bad. Aber mir ist so, als ob ich

meine Heimat verlieren würde, wenn Du aus der Palmara

wegzögst. War ja jetzt doch schon 5mal da und spielt dies

Milieu in meiner künstl. Entwicklung eine nicht

unbeträchtliche Rolle.“

Im Sommer 1931 reist Hess zusammen

mit dem Maler Adolf Hartmann und weiteren Freunden nach

Messina (im Winter ist er mit Josef Scharl in Rom). Längere

Aufenthalte folgen schließlich 1933/1934 – in diese Zeit

heiratet er hier die Schweizer Theologin und

Sozialarbeiterin Cecilia Faesy – und von 1935 bis 1938.

Bei den Münchner Juryfreien

Weitere entscheidende Momente im Künstlerleben von Christian

Hess fallen in die späten Zwanziger Jahre in München. Zum

einen treten Max Beckmann und Karl Hofer in sein näheres

Gesichtsfeld, die ihm in seiner Suche nach einer neuen

Konzentration der Form wichtige Impulse geben

(bezeichnenderweise widmet er sich nun verstärkt auch der

Plastik). „Er sucht das Vielfache in der Natur auf eine

einfache, starke malerische Ausdrucksform zu bringen“,

registriert die Kritik diese für den Maler richtungsweisende

Entwicklung und stellt dabei fest, dass er sich dadurch vom

„Zerfahrensein“ anderer Münchner Zeitgenossen

wohltuend abhebt. Der Vergleich des „Esels unter Kakteen“

von 1925 mit dem wenige Jahre später entstandenen „Widder

unter Kakteen“ macht die neue verfestigte,

plastisch-geschlossene Formensprache von Hess

augenscheinlich.

Zum anderen schließt sich Hess 1929 der Künstlervereinigung

„Die Juryfreien“ an, die bereits seit 1907 besteht, nun aber

neu belebt wird und sich als fortschrittlichste Münchner

Gruppierung in diesen Jahre positioniert. Neben den eigenen

Mitgliedern präsentieren die Juryfreien auch bedeutende

Informationsausstellungen, so z. B. über zeitgenössische

Architektur oder die „Ausstellung

Abstrakte und Surrealisten“ (1929) mit Werken u. a. von Hans

Arp, Willi Baumeister, Constantin Brancousi, Max Ernst, Paul

Klee, Konstantin Malewitsch, Juan Miró, Piet Mondrian, Pablo

Picasso und Gino Severini. Es spricht für die Offenheit von

Hess, dass sich in seinem Schaffen auch zu mehreren dieser

Künstler, im Besonderen zu Picasso, Bezüge finden.

Christian Hess kann sich innerhalb der Gruppe gleich

profilieren: „Die Juryfreien an der Prinzregentenstraße

formieren sich zusehends als vielversprechende (und

Verheißungen auch schon wahrmachende) Gruppe [...]

Ich notiere mir einstweilen Christian Hess, Josef Scharl,

auch Bock, Fritz Burkhardt, Graßmann, Panizza, Unseld,

von den Plastikern Spengler und Zeh“ (Wilhelm

Hausenstein, in: Kunstnotizbuch, Juli 1929). In der Folge

nimmt Hess regelmäßig an deren Ausstellungen teil,

insbesondere in München, aber u. a. auch in Düsseldorf,

Nürnberg, Leipzig, Danzig und Berlin. Für die Reputation des

Malers in dieser Zeit sprechen ebenso die wiederholte

Teilnahme an Ausstellungen der Münchner Secession im

Glaspalast (wo beim verheerenden Brand vom 6. Juni 1931 u.

a. auch mehrere seiner Werke vernichtet werden), der Auftrag

für Wandgemälde in der Heilbadeanstalt Oeynhausen

(Westfalen), der Ankauf eines Werkes durch die Städtische

Galerie im Lenbachhaus und das Heranziehen zweier seiner

Arbeiten als Titelbilder der bekannten Münchner Zeitschrift

„Jugend“. Dennoch muss er sich ständig mit Geldsorgen

herumschlagen, leben um 1930 in München doch an die 2.000

Künstler, die sich etablieren wollen.

Politik ist das große Thema

Als bei einer Versammlung des „Kampfbundes für deutsche

Kultur“ in München im März 1931 Christian Hess, Adolf

Hartmann, Günther Graßmann und Wolf Panizza von der SA

hinausgeworfen (und die beiden letzteren auch blutig

geschlagen) werden, wirkt dies wie ein böses Omen. „Die

Zustände in finanzieller Hinsicht waren noch nie so

katastrophal“, schreibt Hess im Juni 1932 an die

Schwester. „Wo man hinkommt u. wen man anspricht, alles

jammert über Geldmangel [durch die Weltwirtschaftskrise

ist die Arbeitslosigkeit in Deutschland auf 6,1 Millionen

angewachsen] und Politik ist das große Thema.“ Ein

gutes halbes Jahr später ist Hitler an der Macht und der

Führer selbst legt noch im selben Jahr in München den

Grundstein für das „Haus der Deutschen Kunst“ – während die

Juryfreien, deren Galerieräume genau gegenüberliegen, als

„kulturbolschewistische“ Vereinigung aufgelöst werden

(1934). Was deutsche Malerei zu sein hat, macht Hitler

spätestens in seiner Rede zur Eröffnung des Hauses der

Deutschen Kunst 1937 in unmissverständlicher Weise klar:

„Kubismus, Dadaismus, Futurismus, Impressionismus usw. haben

mit unserem deutschen Volke nichts zu tun. Denn alle diese

Begriffe sind weder alt noch sind sie modern, sondern sie

sind einfach das Gestammel von Menschen, denen die wahrhaft

künstlerische Begabung fehlt. Wir werden daher einen

unerbittlichen Säuberungskrieg führen gegen die letzten

Elemente unserer

Kulturzersetzung.“

Eine Umsetzung dieser Ankündigung ist die Schau „Entartete

Kunst“, in der die gesamte Moderne von Marc bis Kandinsky

und von Hofer bis Beckmann verfemt wird.

Bereits die Reise von Hess 1933 nach Sizilien kommt einer

Flucht gleich, um hier ohne Repressalien arbeiten zu können

(das faschistische Italien hegt gegenüber den modernen

Künstlern eine weit liberalere Haltung als das NS-Regime).

Um so mehr aber im Jahr 1935, als er gemeinsam mit seiner

Frau Cecilia samt Bildern und Hausrat nach Messina

übersiedelt. Durch die baldige Trennung von ihr und das

zunehmende Gefühl der Isolation – trotz der innigen

Beziehung zur Schwester und deren Familie – findet er jedoch

nicht mehr zum gewohnten Lebens- und Arbeitsrhythmus.

Schwere psychische Probleme bringen ihn bis an den Rand des

Selbstmords. So sieht er für sich keinen Ausweg, als

zunächst in die Schweiz (wo er sich bereits 1934/35 länger

aufgehalten hatte) und nach Ablauf der dortigen

dreimonatigen Aufenthaltsgenehmigung im Oktober 1938 nach

München zu ziehen.

Hier sucht er einige seiner alten Künstlerkollegen auf, die

z. T. von der Stadt auf die umliegenden Dörfer ausgewichen

sind. Andere trifft er nicht mehr an. Oskar Zeh, für dessen

Witwe Hess in Oberwössen ein Cafè mit Wandbildern dekoriert,

hatte sich 1935 erschossen. Josef Scharl, dessen von van

Gogh inspiriertes Bild „Mann am Fenster“ genauso wie Werke

von Hartmann und Graßmann (und u. a. auch von Putz und

Weber-Tyrol) in der Münchner Städtischen Galerie konfisziert

wurde, emigriert am Jahresende in die USA. Hess versucht

sich, so weit möglich, mit den neuen Verhältnissen zu

arrangieren, verlebt sogar eine kurze glückliche Zeit mit

einer jungen Frau, die gute Beziehungen zum Regime hat und

ihm Aufträge verschaffen kann. Auch erreicht er die Aufnahme

in die Reichskulturkammer, ohne die kein Künstler in

Deutschland arbeiten darf. Durch die Einberufung zum

Kriegsdienst bei der Reichspost sowie die akute

Verschlechterung seines Gesundheitszustandes kann Hess aber

schon bald nur mehr eingeschränkt seinem Schaffen nachgehen.

Rückkehr nach Tirol

Vom Kriegsdienst enthoben, zieht Hess im Dezember 1940 zu

Verwandten nach Axams bei Innsbruck. Nachdem er sich

gesundheitlich gut erholt, ist er „wieder ganz Tyroler

geworden und [...] sehr glücklich hier auf dem Land

u. in dem Gamsgebirg.“ Nur hat er Schulden, dass ihm

„die Haare zu Berge stehen“ (Brief an die Schwester, 7.

April 1941). So ist er gezwungen die verschiedensten

Auftragsarbeiten zu übernehmen, von Stammbäumen bis zu einer

Arbeit für das Propaganda-Amt, die am Bahnhofsplatz

aufgestellt wird. Die Situation wird für ihn etwas

erleichtert, als ihm von Max von Esterle, dem Landesleiter

der Tiroler Kunstkammer, ein Atelier in der Alten

Universität zugewiesen wird. An den „Gau-Kunstausstellungen

Tirol-Vorarlberg“ beteiligt er sich jedoch nur ein einziges

Mal, 1942 mit einer „Mythologischen Komposition“. Auch

strengt ihn die Arbeit durch die Verschlechterung seines

Tuberkuloseleidens zunehmend an. „Ich werde auch immer

grantiger u. alle Leut sind mir lästig mit ihrem Gequatsch.

Meine einzigen Freunde sind griech. Dichter und mein Viertel

Rotwein“ (Brief an die Schwester, 31. Juli 1942). Als er

dennoch einmal im Gasthaus seine Abneigung gegenüber dem

Regime kundtut, kann ihn nur die Fürsprache Esterles, der

allgemein um den Schutz der Künstler vor Übergriffen der

Politik bemüht ist, vor der Inhaftierung retten.

Als im Herbst 1944 regelmäßig die Bomben der Alliierten auf

Innsbruck fallen, ist Christian Hess „nie in einen

Luftschutzraum gegangen, er sagte immer, ‚wenn’s mich trifft

ist nicht viel hin’. So war auch es 2 x in der Meranerstr.,

1 x in der Werkstelle wo er arbeitete, am schwersten aber

bei uns Daheim in der Haspingerstr. [am 20. Oktober

1944]. Dort ist er im Garten im Liegestuhl gelegen als

das ganze Viertel um ihn in Trümmer ging, er ist fast könnte

man sagen wie ein Wunder herausgekommen. [...] Seit

dieser Zeit ist es aber rapid mit ihm

abwärst

gegangen, da der ganze Staub und die Glassplitter seiner

Lunge sehr schadeten“ (aus einem Brief von Hess’ Cousine

Paula, bei der der Maler in den letzten beiden Jahren

großteils lebt, 20. November 1947). Vier Tage nachdem

er in das Krankenhaus von Schwaz eingeliefert wird, stirbt

Christian Hess am 26. November 1944, kurz vor seinem 49.

Geburtstag. Ohne, dass die Öffentlichkeit davon Notiz

nimmt, wird er am Innsbrucker Westfriedhof begraben.

Ein europäischer Maler

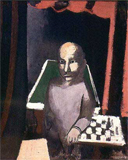

Die künstlerische Gegenwelt zu dem von den Spannungen der

Zeit gezeichneten Leben Christian Hess’ ist eine auf

Ausgleich bedachte, nach klassischer Schönheit strebende,

hinter der aber die Erfahrung des Expressionismus stets

präsent bleibt. So zieht sich das Gefühl des Geworfensein

und die sich daraus ergebende Melancholie wie ein roter

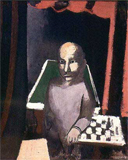

Faden durch das Werk, in besonders direkter Weise etwa im

großartigen „Schachspieler“, bei dem die Figur halb

gelassen, halb resignierend zwischen Schachspiel und dem

perspektivisch verzerrten Billardtisch eingespannt erscheint

– im großen Spiel der Politik ist der Mensch eine kleine

Figur, die der Willkür der Spieler ausgesetzt ist. Manches

in dem Bild wie auch in anderen erinnert an Beckmann (z. B.

an dessen „Selbstbildnis mit Saxophon“ von 1930): die groß

gesehene plastische Form mit ihren schwarzen Konturen und

kräftigen Licht-Schatten-Kontrasten, die freie malerische

Modulierung, in der Schwarz und Weiß grundlegende Farbwerte

darstellen, die magische Ding- und Raumwirkung. Bei Hess

bleibt jedoch alles mehr „peinture“, stilllebenhafter, und

statt der visionären

Metaphorik

Beckmanns zeugen seine Bilder zumeist von der Sehnsucht nach

klassischer Idealität. Damit steht der Maler Karl Hofer und

den Künstlern der Valori Plastici näher als Beckmann.

Modelle, Liegende und Badende gehören bezeichnender Weise

mit zum bevorzugten Inventar der Hess’schen Bilderwelt,

umgesetzt in einen nuancenreichen Kolorismus mit zuweilen

eigenwilligen Akkorden zwischen Rosa, Violett und einem

spezifischen grünlichen Gelb. So erkennt man in den in einen

kubistischen Hintergrund eingebetteten „Drei Modellen“

zugleich junge modische Frauen der Zwanziger/Dreißiger Jahre

als auch die Drei Grazien der Antike.

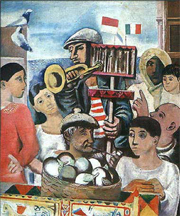

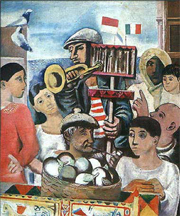

Den großen Widerschein zeitloser Klassizität findet Hess

aber in Sizilien. Fischer, Matrosen und Bauern bei der seit

Jahrhunderten unverändert gebliebenen Arbeit, Wahrsager und

Frauen am Meer, die mythisch empfundene Landschaft regen ihn

zu einer Vielzahl an Bildschöpfungen an. Geprägt von

plastisch-tektonischer Bildstruktur und verhaltener

Feierlichkeit, kommen sie mitunter den Werken eines Carrà

und Casorati nahe. Zu diesen klassisch-italienischen

Kompositionen zählen die “Tauben auf der Terrasse“, die mit

ihrer Friedenssymbolik nicht zufällig im Jahr 1933

entstehen.

Die intensive Auseinandersetzung mit den reinen Form- und

Farbwerten hat Hess in den Dreißiger Jahren auch zu

Städtebildern und Stillleben mit hohem Abstraktionsgrad

geführt: die in die Fläche projizierten kubischen Häuser

eines sizilianischen Ortes mit dem farbigen Dreiklang

Rostrot-Schwarz-Weiß etwa oder das gleichfalls kubistisch

angelegte, mit vereinfachten Naturformen und Schriftzeichen

spielende “Stillleben mit La Gazzetta“. Mit der sonstigen

Tiroler Malerei der Zeit wenig gemein, unterstreichen sie

den europäischen Zuschnitt des Malers.

Für die großzügige Unterstützung und Bereitstellung von

Dokumentationsmaterial

danke

ich den Nichten des Künstlers Luisa Ardizzone (Rom) und

Antonia Cinquegrani (Messina) mit Familien sowie Frau

Leonore Neitzel (München) herzlich.

Der Arbeiten von Domenico M. Ardizzone, Nuccio Cinquegrani

und der Associazione Culturale Christian Hess bildeten

wichtige Grundlagen für die Bearbeitung dieses Beitrages.

|

|

|

|

|

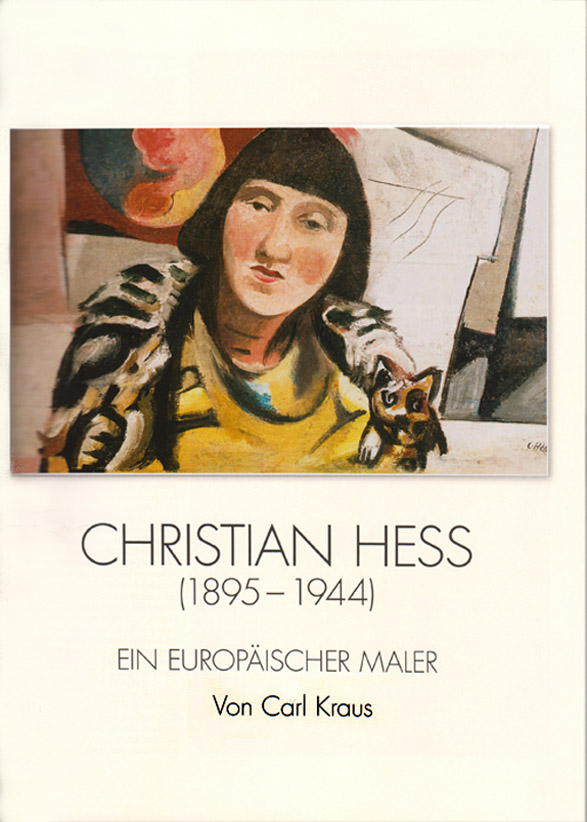

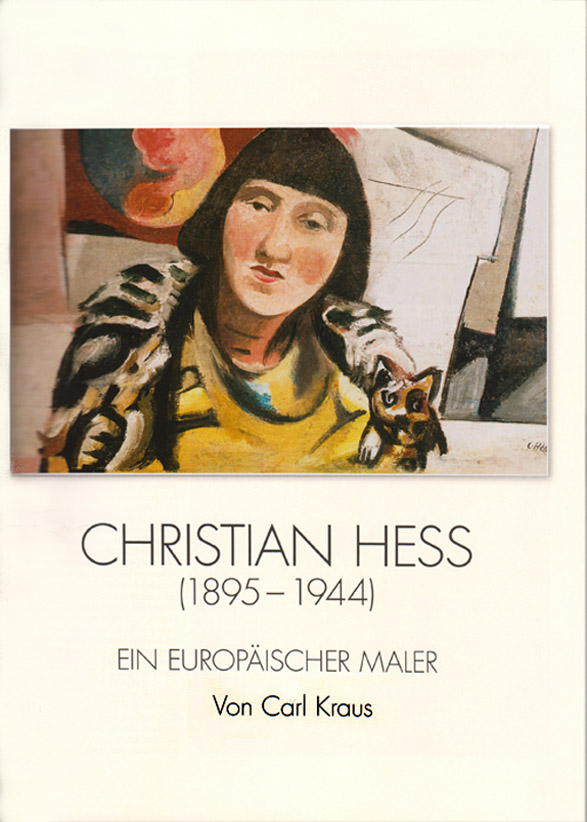

Modell im

Atelier, um 1932, Öl auf Leinwand, 44 x 70 cm,

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck |

Esel unter Kakteen, 1925,

Öl auf Leinwand,

55 x 80,5 cm, Privatbesitz |

Boote am Strand, 1932,

Öl

auf Leinwand, 79 x 98 cm, Privatbesitz, courtesy

Bozner Kunstauktionen |

Schlafendes Mädchen auf gelbem Kissen, um 1930,

Öl auf Leinwand , 84 x 101 cm Bozen, Museion

|

|

|

|

|

|

|

Widder unter Kakteen, um

1930,

Öl auf Leinwand,

100 x 80 cm, Bozen, Museion |

Der

Schachspieler, 1931, Öl auf Leinwand , 94 x 74

cm, Bozen, Museion |

Knabenbildnis, um 1926,

Terrakotta, Höhe 30 cm, Privatbesitz, courtesy

Galerie Maier, Innsbruck |

Drei

Modelle, um 1932, Öl

auf Leinwand, 59 x 93 cm, Privatbesitz |

|

|

|

|

|

|

Bracciano, wohl um 1932, Öl auf Leinwand, 60 x

69 cm, Privatbesitz |

Rot-schwarze

Hauser, wohl um 1933, Öl auf Leinwand, 58 x 68

cm, Bozen, Museion |

Stillleben mit La

Gazzetta, 1933, Öl auf Leinwand, 58 x 77 cm,

Privatbesitz |

Fische,

1937, Thsche, 26,5 x 34,2 cm, Privatbesitz

|

|

|

|

|

Tauben auf

der Terrasse, 1933, Öl auf Leinwand, 60 x 80

cm, Privatbesitz |

Wahrsager,

1933, Öl auf Leinwand, 120 x 100 cm,

Privatbesitz |

Christian Hess 1929 |

Stürzender Torso, um 1930,

Öl auf Leinwand , 68 x 95 cm,

Privatbesitz |

|

|

|

|

Zwei

Modelle, um 1932, Öl auf Leinwand , 63 x 48

cm, Privatbesitz, courtesy

Galerie Maier, Innsbruck |

Monreale, 1928, Öl auf Karton, 27 x 39 cm,

Museum Rabalderhaus, Schwaz |

Selbstbildnis, um 1935/40,

Rötel, 41,4 x 31 cm,

Privatbesitz, courtesy

Galerie Maier, Innsbruck |

|

|

|

|

Biografische Daten

1895 - Alois Anton Dominicus Hess (auch Heß), der sich

später Louis Christian bzw. nur Christian Hess nennt, wird

am 24. Dezember in Bozen als Sohn des aus dem Allgäu

stammenden Beamten Dominicus Hess und seiner Frau Rosa geb.

Mayer geboren. Er hat noch drei Schwestern: Berta

(1893–1915), Rosa (1899 - 1905) und Emma (1902–1973).

1906 - Übersiedlung mit der Familie nach Innsbruck.

1909 - Nach dem Tod des Vaters Wechsel vom Gymnasium auf die

Staatsgewerbeschule in Innsbruck (Prof. Heinrich Comploj).

1913 - Nach dem Schulabschluss Lehre in der Tiroler

Glasmalerei- und Mosaikanstalt Mader, zeitweise auch in der

Keramikwerkstätte Kuntner in Bruneck.

1916 - 18 Zum Kriegsdienst eingezogen; kommt als deutscher

Staatsbürger mit der bayerischen Pionierkompanie Nr. 3 an

die belgische und französische Front.

1919 - Ab Jänner Studium an der Münchner Akademie bei Carl

Johann Becker-Gundahl. Zu seinen Studienfreunden zählen die

Maler Florian Bosch, Franz Gebhardt, Adolf Hartmann und

Siegfried Kühnel sowie der Bildhauer Benno Miller.

1920 - Beteiligung an der „Ausstellung junger Münchner“.

1921 - Mit einem Stipendium Reise nach Skandinavien.

1922 - Erste von mehreren Reisen nach Wien um Werke Alter

Meister zu kopieren.

1924 - Akademieabschluss; erhält mehrere Porträtaufträge.

1925 - Reise über Florenz nach Messina, wo seine Schwester

Emma lebt. Sizilien wird für Hess in der Folge zur zentralen

Inspirationsquelle.

1926 - Erstmals an einer Ausstellung der Münchner Secession

beteiligt, Teilnahme auch an der Ausstellung „Tiroler

Künstler“ in München. Wendet sich ab dieser Zeit verstärkt

auch der Plastik zu. Lebensgemeinschaft mit der Sängerin

Marya Neitzel, mit der er im Dezember nach Messina reist.

1927 - Viermonatiger Sizilien-Aufenthalt.

1928 - Lernt Max Beckmann kennen, der ihm wichtige

Schaffensimpulse gibt. Fresken in der Villa des

Industriellen Mayer in Wismar (Mecklenburg);

Ausstellungsbeteiligung in Berlin; erneut in Sizilien.

1929 - Tritt der progressiven Münchner Künstlervereinigung

„Die Juryfreien“ bei, mit der er in der Folge regelmäßig

ausstellt. Hess kann sich neben Günther Graßmann, Adolf

Hartmann, und Josef Scharl als eines der führenden

Mitglieder etablieren; Sommeraufenthalt in Sizilien.

1930 - Wandgemälde in der Heilbadeanstalt in Bad Oeynhausen

(Westfalen). Verkauf eines Gemäldes auf Vermittlung von Karl

Hofer nach Zürich; lernt in der Schweiz die Theologin und

Sozialarbeiterin Cecilia Faesy kennen, die hier für ihn zur

Vermittlerin von Werken wird; Sommeraufenthalt in Sizilien.

1931 - Beim Brand des Münchner Glaspalastes am 6. Juni, bei

dem 3.000 Kunstwerke ein Raub der Flammen werden, wird u. a.

Hess’ Triptychon “Am Wasser“ vernichtet.

Ausstellungsbeteiligungen in Nürnberg, Danzig und

Königsberg. Im Sommer zusammen mit Adolf Hartmann in

Sizilien, im Dezember mit Josef Scharl in Rom.

1932 - Ausstellungsbeteiligungen u. a. in München,

Düsseldorf, Nürnberg, Danzig und Leipzig. Im Ausschuss der

Juryfreien.

1933 - Die restriktiven kulturpolitischen Verhältnisse nach

der Machtübernahme Hitlers lassen Hess im Sommer nach

Messina übersiedeln.

1934 - Im August Heirat mit Cecilia Faesy, mit der er

anschließend nach Luzern zieht. Die als

“kulturbolschewistisch“ eingestuften Juryfreien werden in

München aufgelöst.

1935 - Im März Übersiedlung nach Messina zusammen mit seiner

Frau, die sich aber noch im Winter dieses Jahres von ihm

trennt.

1938 - Im Mai Rückkehr in die Schweiz, wo er eine Zeitlang

beim jungen Maler und Kunstschriftsteller Jürg Spiller in

Liestal Unterkunft findet; im Oktober Rückkehr nach München.

1939 - Zum Kriegsdienst eingezogen und der Reichspost

zugewiesen.

1940 - Erreicht im Jänner die Aufnahme in die

Reichskulturkammer. Nach einer schweren Lungenerkrankung

Einlieferung in das Krankenhaus Schwabing, später in die

Heilanstalt Planegg. Aus dem Kriegsdienst entlassen, zieht

Hess im Dezember zu Verwandten nach Axams bei Innsbruck.

1941 - Wohnt in einem Gasthaus in Grinzens. Verschlechterung

des Gesundheitszustandes.

1942 - Von Max von Esterle, dem Landesleiter der Kammer der

bildenden Künste in Tirol-Vorarlberg, wird ihm ein Atelier

in Innsbruck zugewiesen. Auftrag für Wandbilder im Rathaus

von Zirl (nicht erhalten); Teilnahme an der 3.

Gau-Kunstausstellung in Innsbruck mit einer “Mythologischen

Komposition“.

1943 - Wohnt ab dieser Zeit großteils bei seiner Cousine

Paula Hess in Innsbruck.

1944 - Stirbt am 26. November im Krankenhaus von Schwaz,

nachdem der Staub der Bomben auf Innsbruck sein

Tuberkuloseleiden zusätzlich verschlechtert hatte.

Literatur (Auswahl)

Zweijahrbuch 1929/30 deutscher Künstlerverband die

Juryfreien München, mit Beiträgen von H. Eckstein, O. M.

Graf, W. Petzet und F. Roh, München 1930;

Christian Hess, Ausstellungskatalog, mit Beiträgen von D. M.

Ardizzone, N. Cinquegrani, H. Eckstein und M. Venturoli,

Palermo 1974;

Christian Hess, Ausstellungskatalog, bearbeitet von G.

Ammann, Innsbruck 1976;

Österreichs Avantgarde 1900–1938. Ein unbekannter Aspekt,

Ausstellungskatalog, bearbeitet von O. Oberhuber und P.

Weibel, Wien-Innsbruck 1976;

Die Zwanziger Jahre in München, Ausstellungskatalog,

herausgegeben von Ch. Stölzl, München 1979;

Abbild und Emotion. Österreichischer Realismus 1914–1944,

Ausstellungskatalog, mit Beiträgen von W. Drechsler, G.

Koller, O. Oberhuber, O. Sandner und M. Wagner, Wien-Bregenz

1984;

Expression – Sachlichkeit. Aspekte der Kunst der 20er und

30er Jahre Tirol-Südtirol-Trentino, Ausstellungskatalog, mit

Beiträgen von G. Ammann, G. Belli, A. Hapkemeyer, S. Hirn,

C. Kraus und P. L. Siena, Innsbruck-Trient-Bozen 1994/95;

C. Kraus, Zwischen den Zeiten. Malerei und Graphik in Tirol

1918–1945, Lana-Bozen 1999;

N. Cinquegrani, Pitture

come poesie / Gemalte Gedichte. Colloquio immaginario con

Christian Hess e i suoi personaggi, Messina 2003;

P. Naredi-Rainer / L. Madersbacher (Hrsg.),

Kunst in Tirol, 2 Bände, Innsbruck 2007; Im Spiegel der

Wirklichkeit, Ausstellungskatalog, Einführung von M. Boeckl,

Bruneck 2007; Christian Hess, Ausstellungskatalog,

bearbeitet von C. Kraus, Schwaz-Bozen 2008/09

Homepages im Internet

www.christian-hess.net

www.louis-christian-hess.com

|