|

Prefazione al saggio di Sergio Spadaro

Nel 1882 Friedric Nietszche sbarca a Messina da un

mercantile proveniente da Genova. Su un quadernino ha appena

annotato versi così: “Qui giaccio, malato nelle viscere

/ le cimici mi divorano. E la sera / ancora luce e

chiaro / lo sento: ballano”.

Già insidiato dalla nevrastenia, dedica alla città dello

Stretto queste liriche, cinque in tutto (Idilli di Messina)

che andranno a far parte della Gaia scienza. Vi è qualcosa,

a parte il sostantivo ‘idilli’ che meglio può far presentire

una Stimmung di tipo espressionista?

Quando il pittore Louis Christian Hess mette piede in

Sicilia per la prima volta (1925) le cosiddette avanguardie

storiche, incluso l’espressionismo, hanno avuto il tempo di

agglutinarsi in periodi segnati da eventi eclatanti della

storia; diciamo eventi simbolo. Su ognuno dei quali

convergono, si identificano, si contaminano (nel bene o nel

male) movimenti, categorie, gruppi; si pubblicano manifesti,

si teorizza, si inneggia, si stigmatizza. Rutila come una

bandiera uno speciale vitalismo con tendenza alla implusione

nel destruens; mentre fa capolino un desiderio

diffuso, come di un rimorso.

Cezanne

era morto da moltissimo tempo ma rimaneva, per chi aveva

sensibilità a percepirne ancora l’eco, come un messaggio

dall’aldilà (ed è il caso di Hess): ”Ridurre

l’espressionismo a qualcosa di più solido e persistente,

oltre la fedeltà alla natura. Come è l’arte nei musei”. E

cosa era accaduto dalla scomparsa di Cezanne, 1906, quando

Hess aveva undici anni e non poteva avere idea,

presentimento di quale sarebbe stato il suo destino, cosa lo

avrebbe per così dire modellato già dall’inizio? Soprattutto

la quintessenza dello Stravolgente Planetario con i suoi

mostri in corteo, ossia l’evento Grande Guerra, quella che

avrebbe spedito sul fronte franco-belga nell’orrore di tre

battaglie, Verdun, la Somme e l’Aisne il soldato Hess,

quella per cui nella banalizzazione delle frasi fatte “il

mondo non sarà più lo stesso”. Cezanne

era morto da moltissimo tempo ma rimaneva, per chi aveva

sensibilità a percepirne ancora l’eco, come un messaggio

dall’aldilà (ed è il caso di Hess): ”Ridurre

l’espressionismo a qualcosa di più solido e persistente,

oltre la fedeltà alla natura. Come è l’arte nei musei”. E

cosa era accaduto dalla scomparsa di Cezanne, 1906, quando

Hess aveva undici anni e non poteva avere idea,

presentimento di quale sarebbe stato il suo destino, cosa lo

avrebbe per così dire modellato già dall’inizio? Soprattutto

la quintessenza dello Stravolgente Planetario con i suoi

mostri in corteo, ossia l’evento Grande Guerra, quella che

avrebbe spedito sul fronte franco-belga nell’orrore di tre

battaglie, Verdun, la Somme e l’Aisne il soldato Hess,

quella per cui nella banalizzazione delle frasi fatte “il

mondo non sarà più lo stesso”.

E’ vero che, come in attesa di una catastrofe definitiva, la

vigilia prima del lutto aveva prodotto un bizzarro fenomeno.

Dal Primo Decennio del secolo e nei quattro anni prima della

guerra, il mondo dell’arte contemporanea si è andato

affollando di capolavori, di grandi talenti, di bagliori di

creatività geniali, di un vorticoso giro di soldi e di

tragiche povertà. Una deriva che percorrerà tutto il ‘900.

L’arte andrà avanti meravigliosamente da un dopoguerra

all’altro da Feininger a Bacon, da Chagall a Pollock, a

Warhol; figurativo, informale, astratto, optical, pop;

su fiumi di denaro certo; ma anche nei gorghi della miseria

come il Tevere in cui si annega in miseria lo stupendo

Tancredi abbandonato dalla sua mercantessa, Peggy

Guggenheim. Il più espressionistico quadro di Otto Dix

(1926), quel borghese grifagno e mercantile, sinceramente

brutto al chiuso di uno studiolo da cambiavalute è proprio

l’Alfred Flechtheim, ex mercante di granaglie che il primo

dei grandi mercanti, D. H. Kahnweiler, addestrò

generosamente al mercato dell’arte. Sullo sfondo si

intravedono tele di Picasso, Braque, Gris.

Dix dipinge Flechtheim, come Cezanne aveva dipinto Vollard,

Modigliani il suo Zborowski. E’ come consegnare alla storia

il rapporto economico che li legava; se Christian Hess

avesse avuto un mercante a tenergli in ordine la vita, a

sostenerlo. La vita fatta di occasioni e di queste Hess ne

ebbe pochine o nessuna. E Parigi, dove tutto era accaduto,

tutto andrà ancora accadendo, fu sul punto di raggiungerla

in quegli avvicendamenti tra Belgio e Francia da soldato. Ma

non vi arrivò mai. Una delusione di cui ha lasciato

testimonianza.

Sarà a conti fatti la sublimazione in positivo del Secolo

Breve di Hobswann. Ma non somiglierà in nulla a quella

vigilia dove fu come se la sfiducia, la depressione, l’ahimé

presentito e persino invocato generassero il massimo della

creatività. Dove però, in tanta confusione, tutto si tiene.

Strettamente connesso alle epoche, alle catastrofi ed ai

passi avanti della modernità (che non è detto sia sempre

progresso). Nella diversità dei generi.

Quando ancora la prima guerra è lontana, mentre la

letteratura si connette alla storia qua e là anticipandola (Blok,

Gorki, il nostro Pirandello di Il Turno, l’imprevedibilità

dei fatti e del destino, la Mansfield di In una pensione

tedesca, lo Strindberg di Camerati, il Musil del ‘giovane

Törless’ e dei suoi turbamenti, lo Svevo di Una vita e

Senilità) l’arte svicola tra i fervori della

rappresentazione: Mostre Saloni, Aste. Accumula opere

eccellenti e denari. Infatti ora a dettare le regole, più di

quanto non era mai accaduto da quando i Kahnwailer, i

Vollard, quel Flechtheim, gli Einstein e gli Uhde, i Morozov

(i tedeschi sono la maggioranza! tutti a Parigi)

cominciarono ad aprire bottega, sono appunto i mercanti

d’arte. Tanto che proprio in quel 1925, a sette anni dalla

fine della guerra, in rue Vignon, nella sua galleria

parigina D. H. Kahnwailer, geniale mercante ebreo maieutico

del cubismo, l’inventore di Braque, Picasso, Leger può

permettersi una analisi del circostante dell’arte con questi

giudizi brevi e ‘violenti’, esagerati non convincenti, ma da

parte sua con una verità finale: “il cubismo vende sempre”

(non sarebbe mai tornato ad essere il tubismo dei suoi

detrattori di tanti anni prima per via dei dipinti di Leger).

Cosa altro mai si può vendere, acquistare”?

“Allora”gli chiese un ex dadaista che nel ’25 aveva preso le

distanze da quel movimento andando oltre, lo scrittore Luis

Aragon “cosa vi è di concreto per cui continuare a credere

nell’arte? Qual è la verità”? “Noi, noi siamo la verità”

disse Kahnwailer. “Vi è una sola verità: l’arte alla fine di

questo quarto di secolo è un businness di lusso. O non è”.

Le cose non stavano esattamente così, ma l’aria nuova era

quella. Cosa ha a che vedere tutto questo con Hess? Ecco

qua. Quando Luis Aragon passò da Roma e mi accadde di

accompagnarlo attraverso piazza Navona per raggiungere la

casa di un amico, ricordava ancora quel de profundis della

purezza in arte di Kahnweiler. Passammo davanti ad una

piccola galleria che esponeva i disegni di uno sconosciuto.

“Ecco perché alla distanza mi convinsi che K. potesse avere

ragione. In quell’occasione mi propose di acquistare per 240

franchi un Nudo Blu di Braque, Sai a quanto lo rivendetti

sei anni dopo? 25.000 franchi”. In quel panorama

liquidatorio di K. vi è come mescolato un concetto

rivelatore. “Gli schiamazzi di Marinetti e dei suoi amici

sono da ridurre ad una specie di variante italiana

dell’espressionismo; un movimento che ha prodotto buona

letteratura ma sul piano estetico deludente”. I pittori come

Kirkner, Nolde, Pechstein della Brucke? “Un lifting

all’incontrario, la Bellezza strapazzata sino alla Bruttezza

per scioccare i borghesi”. Il Blaue Reiter? “Pura

stilizzazione, decorazione (sic). Monaco di Baviera? Rimane

soltanto un businness di lusso”.

Ma come?! E’ lì a Monaco di Baviera sia pure nel modernismo

moderato dell’Accademia che Christian Hess si è formato.

Denari, business di lusso. Il capitalismo è entrato alla

grande nel mondo dell’arte, i grandi mercanti trafficano già

da tempo con gli USA, indifferenti all’ingratitudine.

Un teatrino, un agghiacciante festival tutto questo che non

riguarderà mai Christian Hess; il successo economico lo

sfiorerà appena, forse mai. Ingenerando frustrazioni ed

incertezze. L’espressionismo non partorirà ‘varianti’ per

lui. Ma quel suo primo impatto con la Sicilia sarà benefico

e risolutivo riguardo alle incertezze nel campo della

creatività: gliele toglierà tutte. Quando mesi dopo rientra

a Monaco il suo dipingere ha una connotazione

inequivocabile, come prorompe nella mostra alla

Paulus-Galerie del capoluogo bavarese; nella sua adesione al

gruppo Die Juryfreien. Ed in questo si

confermerà in ognuno dei suoi ritorni in Sicilia.

Dall’avvento di Hitler che predica la damnatio dell’Arte

Degenerata, mentre ardono i roghi di libri e dipinti e la

Die Juryfreien è messa al bando. Cosa è per Hess

l’espressionismo, cosa perdura, incoraggia, una ricerca

sempre in itinere: la fedeltà alla natura (ed alla

figura umana) calata nel come è l’arte nei musei, l’eco di

quel pensiero di Cezanne. Con un crinale, uno spartiacque

affascinante: dai germanici interni con figure alla

immobilizzazione delle tempeste di luce che investono

scenari e umanità siciliana.

Se incertezze potevano ancora impensierire Hess riguardo

agli sviluppi della sua ricerca espressionistica, artista

forte e fragile che nutre del dubbio la sua vita e la sua

stessa arte, è accaduto però qualcosa negli anni ancora

liberi, in una Germania libera e creativa, che è quella di

Weimar, quella della Berlino di Brecht, la Berlino

raccontata da Christofer Isherwood. L’incontro con un

maestro dell’espressionismo, con Max Beckmann. Uno di quei

cortocircuiti nelle esistenze speciali che hanno

dell’enigmatico, dell’esoterico.

Anni addietro a Washington aggirandomi allo Smithsonian

Museum mi imbattei in un dipinto che mi colpì per il titolo:

IL TERREMOTO DI MESSINA, 1909. Ma ciò che mi turbò fu il

‘dettaglio’ che Beckmann non era mai stato a Messina. Opera

per così dire onirica, Beckmann la dipinse ossessionato da

un sogno a ripetizione (probabilmente innescato dalle

notizie che subito annichilirono il mondo sulle dimensioni

di quel disastro) già nei primi giorni che seguirono, quando

con tempismo inesorabile il mondo si rendeva conto della

dimensione dell’eccidio perpetrato dalla natura. La fedeltà

alla natura di Cezanne anche nell’orrore? Forse o

soprattutto. L’espressionismo nei suoi antefatti: van Gogh

ritrae un quieto e affabile soggetto ma poi ne rigonfia i

tratti, cambia lo sfondo borghese, quel muro dietro a lui

dalla tappezzeria sciupata, e vi dipinge un cielo

tempestoso. Al tempo di Christian Hess il crinale è

ugualmente cromatico, soprattutto. E induce a parentele:

così ci garantisce nelle pagine che seguono il saggio di

Sergio Spadaro. Oppure a contagi. 30 artisti siciliani messi

in fila, con la copiosa letteratura che li riguarda. Un

contributo prezioso alla storia dell’arte poiché, se non

altro (e l’altro è il paziente sceverare nella confusione -

tra apparenza e obnubilazione - che spesso ammantella di

nebbia le fortune degli artisti quanto più ‘importanti’

sono) vi è che se ne trae, in correttissimo situazionismo

scientifico la vera figura artistica del Nostro. E mette

ordine rispetto a questo essere un capofila, “almeno in

senso ideale” scrive Spadaro, al di là delle possibili

‘parentele’. Tra diaspore e ‘campanili’ irrinunciabili, tra

siciliani migranti ed altri che si sono adattati a non

oltrepassare il virgiliano

mar-tra-mezzo.

Con fortune diversissime.

Tutto si tiene, il cerchio si chiude. L’anticlassicismo del

Nietzsche degli Idilli di Messina – prendete un verso e

mettetelo in bocca come un fumetto alla nera figura urlante

della quasi contemporanea, celeberrima litografia di Munch

(sofferenza, passione, miseria, violenza, lussuria, gelo).

Pensate a quell’artista siciliano citato qui da Spadaro che

acconcia una sua figura nella stessa positura placida e

autoreferenziale – il Vate, sempre attento alla sua

immagine, deve aver dato severe istruzioni al pittore

Tischbein che si tirava dietro nel Viaggio in Italia – del

celeberrimo ‘Goethe nella campagna romana’. L’arte trucca

la vita. La natura a sua insaputa è quel che la visione del

pittore vuole che sia, l’arte che dà del tu alla vita e che

fa proferire a Goethe moribondo: Zu Licht, più luce.

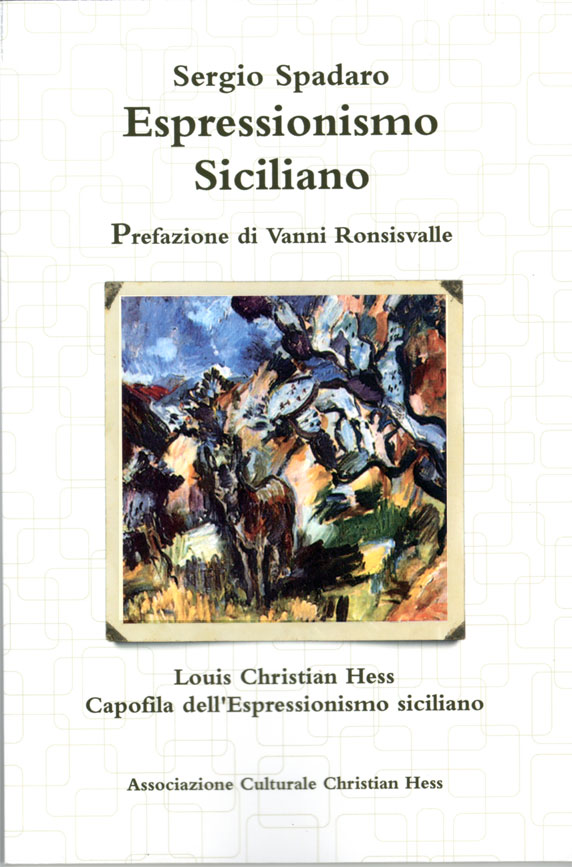

“Ecco quel che ci vuole adesso, Zu Licht, si sarà

detto Christian Hess: quel lucore azzurro tra i fichi

d’india che abbarbicano in un tutt’uno l’asinello del suo

primo dipinto siciliano. Ed altri squarci tra cieli e terre.

Schwaz (1944) dove va giù il sipario su una vita d’artista

ucciso dal mostro imperturbabile della guerra, ancora una,

era ancora lontanissima.

Vanni Ronsisvalle

|